今後の調剤薬局には、厳しい現実が待ち受けています。

これまで増え続けてきた薬局ですが、今後はその数が減少に転じると予想されています。それに伴い、廃業を余儀なくされる調剤薬局も増えるでしょう。

個人経営の門前薬局や敷地内薬局には、特に厳しい状況が続くとされています。

今回は調剤薬局業界の今後が厳しいと言われる6つの理由や、生き残り戦略などについてまとめました。

薬局特化型M&A仲介会社の目線から、本音で分かりやすく解説します。

記事を最後までチェックすれば、今後の調剤薬局業界をどのように立ち回れば良いのかが明確になります。

【結論】調剤薬局業界の今後は厳しい

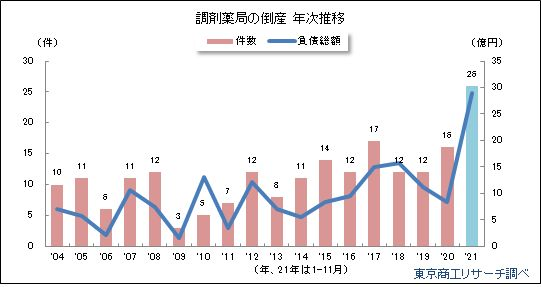

調剤薬局業界の今後には、厳しい現実が待ち受けています。倒産する調剤薬局の数は、年々増加傾向にあります。

以下は、2004年から2021年11月までの調剤薬局の倒産件数をまとめたグラフです。

コロナ禍による影響を除いても、調剤薬局の倒産件数は緩やかな増加傾向にあります。

続いて以下は、2015年から2024年7月までの調剤薬局の倒産件数をまとめたグラフです。

2022年と2023年には落ち着きを見せていたものの、2024年には倒産件数が過去最多となっています。

「倒産件数」の観点で見ると、今後の調剤薬局経営が如何に厳しい状況に置かれているかが分かります。

調剤薬局業界の今後が厳しいと言われる6つの理由

以下6つの理由により、調剤薬局業界の今後は厳しいと言われています。

- 国による医療費削減の推進

- 販売不振

- 後継者不足

- 慢性的な薬剤師不足

- 国によるかかりつけ薬局の推進

- 大手薬局チェーンによるM&A

それぞれ詳しく見てみましょう。

国による医療費削減の推進

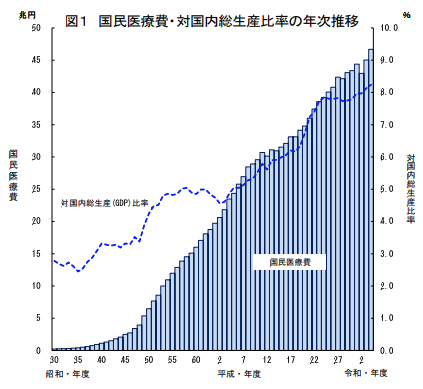

日本では、高齢化に伴い、国の医療費が増加傾向にあります。

以下は、昭和30年から令和4年までの、GDPに占める国民医療費の割合をまとめたグラフです。

医療費も“GDPに占める医療費の割合”も増加していることが分かります。

このまま医療費が増え続けると、国の財政を圧迫します。そのため政府は、医療費削減策を強化しているのです。

医療費削減策の一環として、調剤報酬の引き下げやジェネリック医薬品の普及促進が推し進められています。

調剤報酬が減額されれば、当然ながら薬局の収益は減少するでしょう。またジェネリック医薬品は薬価が低いため、こちらも収益の減少につながります。

販売不振

調剤薬局の今後が厳しいと言われる一番の要因が販売不振です。

2022年における調剤薬局の倒産原因では、販売不振が約7割で最多となっています(出典:東京商工リサーチ 「調剤薬局」の倒産、コロナ禍が落ち着き減少へ 今後はオンライン化で淘汰が加速も)。

特にジェネリック医薬品の普及は、収入が減少する大きな要因です。

さらに大型ドラッグストアやオンライン販売の台頭により、一般用医薬品(OTC医薬品)やサプリメントなどの売上も減少傾向にあります。価格競争も激化しています。

特にコンビニやECサイトでの医薬品販売が拡大していることで、消費者の購買行動が変化し、調剤薬局への来店頻度は今後も減少を続けるでしょう。

後継者不足

かつては、薬局経営者の子どもが薬剤師となり、事業を引き継ぐケースが一般的でした。

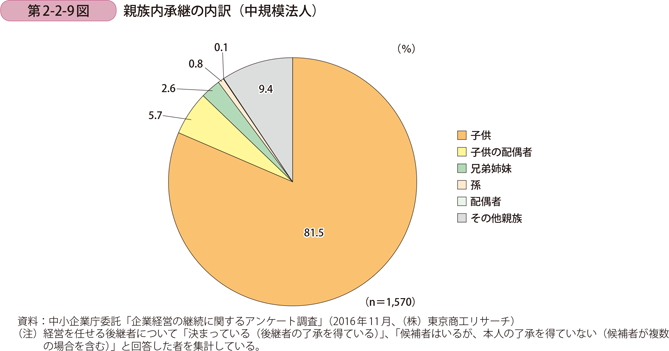

以下は中小企業の親族内継承の内訳に関するグラフです。

親族内継承のなかでも、子どもへの継承が、81.5%と最多です。

しかし現在では、少子化の影響や他の業界に就職する子どもが増えたことにより、親族内継承が難しくなっています。

また近年、調剤薬局業界の経営環境は悪化しています。そのため「経営が厳しいから子どもに継がせたくない」と考える経営者が増えているのも事実です。

親族内継承が難しくなると、親族外継承やM&Aによる譲渡が選択肢となります。

しかし適切な買い手がすぐに見つかるわけではありません。後継者不在のまま廃業を選ばざるを得ない薬局が増えているのも事実です。

関連記事:調剤薬局の事業継承を徹底解説!相場や手続き、失敗を避ける注意点を紹介

慢性的な薬剤師不足

特に地方や過疎地域は、慢性的な薬剤師不足に陥っています。

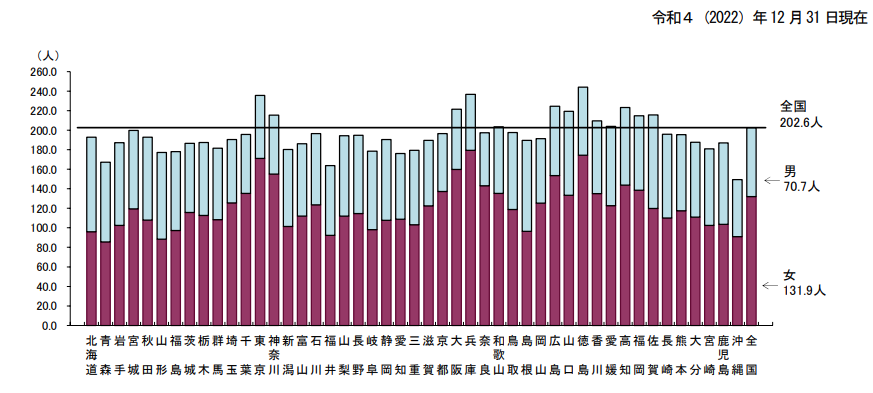

以下は、人口10万人あたりの薬剤師数を都道府県別にまとめたものです。

全国平均の202.6人を下回る都道府県は、薬剤師不足に陥っていると考えて良いでしょう。

薬剤師不足によって、営業縮小や廃業に追い込まれるケースも増えています。

国によるかかりつけ薬局の推進

政府は、2025年までにすべての薬局をかかりつけ薬局にする方針を掲げています。

これは、患者が身近な薬局で継続的に薬の管理や健康相談を受けられるようにするための施策です。

しかしかかりつけ薬局の要件には、24時間対応や在宅訪問の実施が含まれています。そのため薬局にとっては、負担が大きいのが現実です。

特に個人薬局や人手不足の薬局では、かかりつけ薬局の要件を満たすのが難しく、経営のハードルが上がっています。

さらにかかりつけ薬局の推進に伴い、門前薬局や敷地内薬局への規制が強化されています。

2024年の調剤報酬改定では、敷地内薬局が7種類以上の内服薬を調剤した場合、薬剤料が1割減額されるという措置が取られました。

このような状況から、かかりつけ薬局に対応できない薬局は淘汰される可能性が高いでしょう。

関連記事:門前薬局は2025年までになくなる予定だった!今後の厳しい経営について解説

大手薬局チェーンによるM&A

大手薬局チェーンは、新規出店よりもM&Aを通じた事業拡大を積極的に進めています。

立地探しから始めるよりも、すでに売上のある薬局を買収した方が低リスクだからです。

例えばウエルシアホールディングスが金光薬品を吸収合併したり、クオールホールディングスが地方の薬局を次々と買収したりする動きが見られます。

大手企業は規模の経済を活かしてさまざまなコストを削減できるため、価格競争で個人薬局が対抗するのは難しくなっています。

このままM&Aが加速すれば、今後の個人薬局はますます経営が厳しくなるでしょう。

関連記事:調剤薬局のM&A事例10件!売却相場や最新の動向、注意点についても解説

関連記事:調剤薬局の経営は厳しい?今後なくなる?仲介業者が本音で解説

調剤薬局業界に残された生き残り戦略

今後が厳しい調剤薬局業界に残された生き残り戦略は、以下の3つです。

- かかりつけ薬局

- 薬局DX

- M&A

1つずつ詳しく解説します。

かかりつけ薬局

政府は「かかりつけ薬局」の普及を推進しています。そのため今後も、門前薬局や敷地内薬局にとって不利な制度改定が続くと考えられています。

個人薬局が生き残るためには、かかりつけ薬局としての役割を果たすことが重要です。

かかりつけ薬局は、単なる処方箋の受付窓口ではありません。患者の健康管理や薬の適正使用をサポートする存在として期待されています。

しかしかかりつけ薬局として機能するためには、24時間対応や在宅訪問などの条件をクリアする必要があり、人材や運営体制の見直しが求められます。

特に人手不足が深刻な個人薬局では、こうした対応が難しいケースも珍しくありません。

薬局DX

DXとは、デジタル技術を活用して業務の効率化を図る取り組みのことです。

調剤薬局におけるDXの導入は、競争力を維持するために欠かせない要素になりつつあります。

薬局DXの具体的な手法例は、以下のとおりです。

- 電子薬歴や在庫管理システムの導入(業務の効率化)

- オンライン服薬指導の実施(遠隔での対応が可能)

- 処方箋のオンライン受付(来店前に事前準備ができる)

これらの技術を活用することで、薬剤師の業務負担を軽減しながら、患者の満足度を高めることが可能となります。

また患者の服薬データを分析し、地域の健康課題に合わせたサービスを提供することもできるようになるでしょう。

しかしDXの導入には一定のコストがかかるため、個人薬局にとっては短期的な負担となる可能性もあります。

M&A

M&Aも調剤薬局業界の生き残り戦略の1つです。特に後継者不足に悩む薬局にとっては、他2つの選択肢と比較しても、事業を存続できる可能性が高い有効な手段となります。

M&Aを行うと、薬局を廃業することなく存続させられます。そのため患者や従業員にとっても安心です。

また売却益を得られるため、経営者は引退後の生活資金として活用することも可能です。一方親族内継承や親族外継承では、売却益を得られません。

しかしM&Aを成功させるためには、適正な価格で売却するための交渉が必要です。

市場価値を適切に評価し、最適な買い手を見つけるためには、専門のM&A仲介業者を活用するのが得策と言えるでしょう。

関連記事:個人でも調剤薬局のM&Aはできる?事例や相場、失敗を避ける注意点を解説

調剤薬局業界の今後の動向はどうなる?

今後の調剤薬局業界には、以下のような変化が訪れると言われています。

- 薬局の数は減っていく

- 在宅医療がより重要になる

1つずつ詳しく見てみましょう。

薬局の数は減っていく

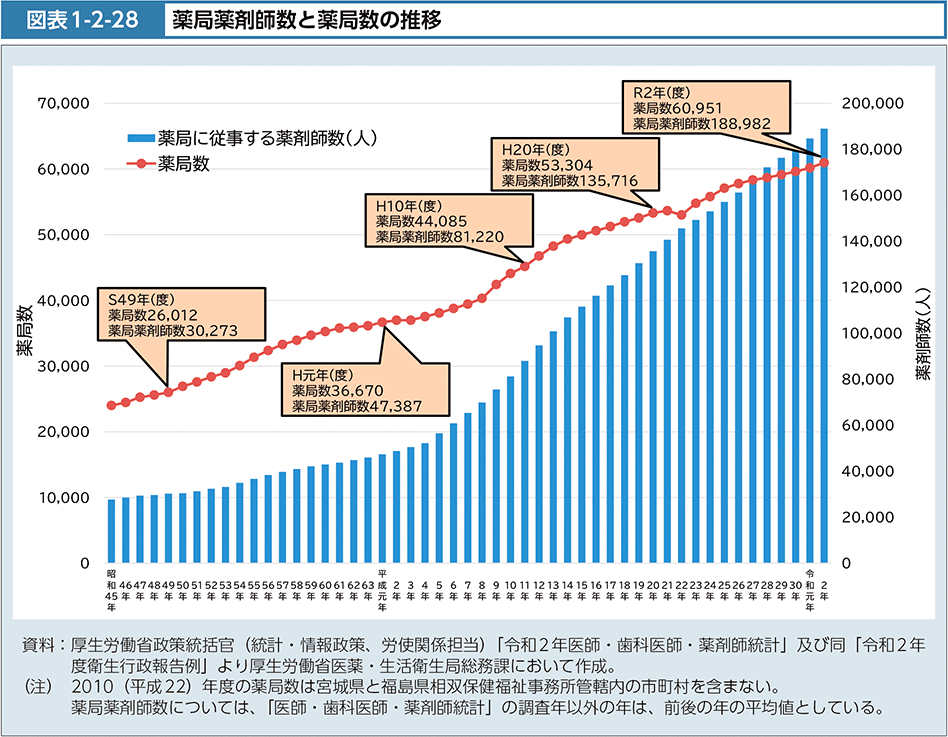

全国にある薬局の数や薬剤師の人数は、ここ数十年増加を続けています。

しかし今後、薬局や薬剤師の数は減っていくと予想されています。

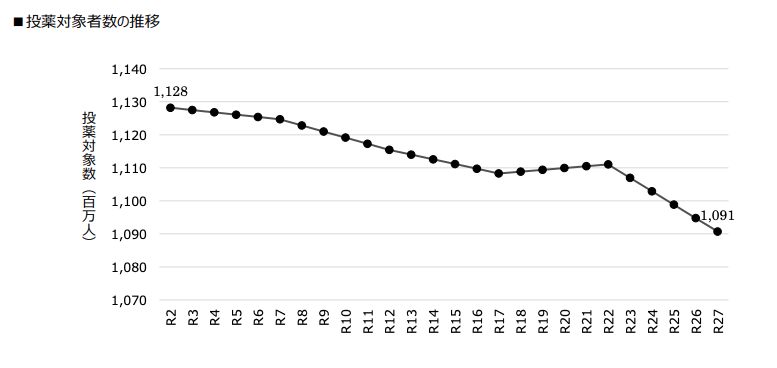

主な理由は、人口減少による投薬対象者数の減少です。以下は、令和27年までの投薬対象者数の予想です。

投薬対象者が減れば、その分薬局の需要も少なくなります。

また後継者不足による廃業も、薬局数減少の一因です。子どもや親族が薬局経営を継がず、M&Aや閉店という選択肢を取る経営者が増えています。

大手薬局チェーンによるM&Aが増加するなかで、競争に耐えきれず市場から退出する小規模な個人薬局も今後増えるでしょう。

在宅医療がより重要になる

今後の調剤薬局業界では、在宅医療のニーズがますます高まっていくと予想されます。原因は、急速に進む高齢化です。

通院が困難な高齢者を、自宅で支援する体制が求められています。

薬剤師による訪問服薬指導や薬の管理といった在宅サービスは、地域医療の重要な柱のひとつとなるでしょう。

国もこの動きを後押ししており、かかりつけ薬局としての機能のなかに在宅対応が明確に位置づけられています。

しかし在宅医療を行うには、訪問体制の構築やスタッフの配置、移動手段の確保など、一定の準備が必要です。

そのため体制が整っていない薬局にとっては、ハードルが高い取り組みでもあります。

それでも今後の薬局経営を考えるうえで、在宅対応を導入・強化することは避けて通れない課題です。

調剤薬局のM&Aには仲介業者の利用がおすすめ

以下3つの理由から、調剤薬局のM&Aには、仲介業者の利用がおすすめです。

- 手続きが複雑だから

- 価格交渉のサポートを受けられるから

- 成功報酬型の料金体系だと損をしないから

それぞれ詳しく解説します。

手続きが複雑だから

調剤薬局のM&Aを実行するには、法的・行政的な手続きを数多く踏まなければなりません。

具体的な手続きの例は以下のとおりです。

- 薬局開設許可

- 保険薬局指定の移管手続き

- 買い手探し

- 契約内容の調整

- PMI

これらの作業を薬局経営者が単独で進めるには、専門知識だけでなく、膨大な事務作業をこなす体力と時間が必要です。

特に行政書類は細かい要件が多く、記載ミスや手続き漏れがあば、M&A自体が無効になってしまう恐れもあります。

一方M&A仲介業者に依頼すれば、各種申請手続きや買い手との交渉スケジュールなどを一括で任せられます。

プロのサポートにより、リスクを回避しながらスムーズに取引を進めることが可能です。

M&Aには複雑な手続きが必要なので、仲介業者への依頼が欠かせません。

関連記事:調剤薬局の譲渡に必要な手続きとは?遡及申請やかかる期間についても解説

価格交渉のサポートを受けられるから

調剤薬局の経営者が自ら相場を把握し、妥当な価格を主張するのは簡単ではありません。

市場の動向や他の事例に基づいた説得力のある交渉材料がなければ、不利な条件で話が進んでしまう可能性もあります。

M&A仲介業者を利用すれば、過去の成約データや最新の市場トレンドをもとに、価格交渉の戦略を組み立ててもらえるでしょう。

また相手が値下げ交渉を持ちかけてきた場合でも、数字や実績をもとに反論することで、有利な条件を維持できる可能性が高まります。

成功報酬型の料金体系だと損をしないから

調剤薬局のM&A仲介業者には「成功報酬型」の報酬体系を採用しているところが多く見られます。

成功報酬型とは、実際にM&Aが成約した場合にのみ、報酬が発生する仕組みです。結果が出なければ、費用を支払う必要はありません。

成功報酬型のメリットは、売り手にとってリスクが少ない点です。

M&Aが不成立に終わった場合でも、着手金や仲介手数料といった無駄なコストがかかりません。そのため資金的な負担を回避できます。

また仲介業者側にも「報酬を得るために積極的に買い手を探し、有利な条件での成立を目指したい」というインセンティブが働きます。

売却金額が高くなるほど仲介業者の報酬も上がるため、価格交渉にも力を入れてくれるという点でも、売り手にとって大きなメリットとなるでしょう。

初めてM&Aを経験する個人薬局経営者でも、費用面で安心して取り組めるのが成功報酬型の魅力です。

仲介業者を利用した調剤薬局のM&A事例

以下は、弊社で仲介を行ったM&A事例です。全部で4件、具体的な条件などとともに紹介します。

M&A事例1

| 地域 | 西日本地域 |

| 業種・職種 | 門前医療機関主科目 内科系 |

| 調剤基本料 | 1 |

| 後発加算 | 2 |

| 月技術料 | 190万円 |

| 月薬剤料 | 242万円 |

| 日枚数 | 30枚 |

| ドクター年齢 | 60代 |

| 在宅 | あり |

| 従業員引継ぎ | あり |

| 成約結果 | 営業権300万円+固定資産+医薬品在庫 |

M&A事例2

| 地域 | 東日本地域 |

| 業種・職種 | 門前医療機関主科目 内科系 |

| 調剤基本料 | 1 |

| 後発加算 | 1 |

| 月技術料 | 200万円 |

| 月薬剤料 | 551万円 |

| 日枚数 | 41枚 |

| ドクター年齢 | 60代 |

| 在宅 | なし |

| 従業員引継ぎ | なし |

| 成約結果 | 営業権1,700万円+固定資産+医薬品在庫 |

M&A事例3

| 地域 | 東日本地域 |

| 業種・職種 | 門前医療機関主科目 外科系 |

| 調剤基本料 | 3 |

| 後発加算 | 3 |

| 月技術料 | 127万円 |

| 月薬剤料 | 469万円 |

| 日枚数 | 31枚 |

| ドクター年齢 | 50代 |

| 在宅 | あり |

| 従業員引継ぎ | あり |

| 成約結果 | 営業権150万円+固定資産+医薬品在庫 |

M&A事例4

| 地域 | 東日本地域 |

| 業種・職種 | 門前医療機関主科目 内科系 |

| 調剤基本料 | 3 |

| 後発加算 | 3 |

| 月技術料 | 234万円 |

| 月薬剤料 | 634万円 |

| 日枚数 | 45枚 |

| ドクター年齢 | 50代 |

| 在宅 | あり |

| 従業員引継ぎ | あり |

| 成約結果 | 営業権1,800万円+固定資産+医薬品在庫 |

M&A事例についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

関連記事:調剤薬局のM&A事例10件!売却相場や最新の動向、注意点についても解説

調剤薬局M&Aはアウナラにおまかせください

アウナラは、薬局業界特化型のM&A仲介会社です。

薬歴メーカー元代表をはじめ、薬剤師や公認会計士などその道のスペシャリストで構成されたチームが、クライアントのM&Aを全力でサポートします。

料金体系は成功報酬型なので、M&Aが成功しない限り手数料はかかりません。また売却益の一部が仲介手数料になるので、売り手様は完全無料でM&Aを行えます。

アウナラは、これまでに全国のさまざまな調剤薬局M&Aを支援してきました。薬価交渉や税務支援などを含むM&Aの実績も豊富です。

アウナラでは、すべての調剤薬局経営者様にM&Aをおすすめすることはありません。「M&Aをした方が良いかどうか」から判断させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相談料は完全無料です。

まとめ

調剤薬局業界の今後が厳しいと言われる6つの理由や、生き残り戦略などについて解説しました。

今後の生き残りのためには、かかりつけ薬局化が欠かせません。あるいは、M&Aで調剤薬局を売却する選択肢もあります。

M&Aは、売却益を得られる唯一の選択肢です。患者や従業員への影響も最小限に抑えられます。

アウナラは、薬局業界特化型のM&A仲介会社です。成功報酬型なので、売り手様は完全無料でM&Aを行えます。詳細は以下よりチェックしてみてください。