門前薬局は現在も存在します。しかし2015年時点では、厚生労働省によって「2025年までに門前薬局をなくす」との目標が立てられていました。

この目標は実現しませんでしたが、今後も門前薬局に対する強い風当たりは続くと考えられます。

「門前薬局を経営しており、今後どうするべきか悩んでいる」という経営者様もいらっしゃるでしょう。

今回は門前薬局がなくなると言われている3つの理由や、門前薬局の今後を待ち受ける厳しい現実、生き残り戦略などについてまとめました。

薬局特化型M&A仲介会社の目線から、本音で分かりやすく解説します。

記事を最後までチェックすれば、数年、数十年単位で見る門前薬局の未来について理解できます。

門前薬局は2025年までになくなる予定だった

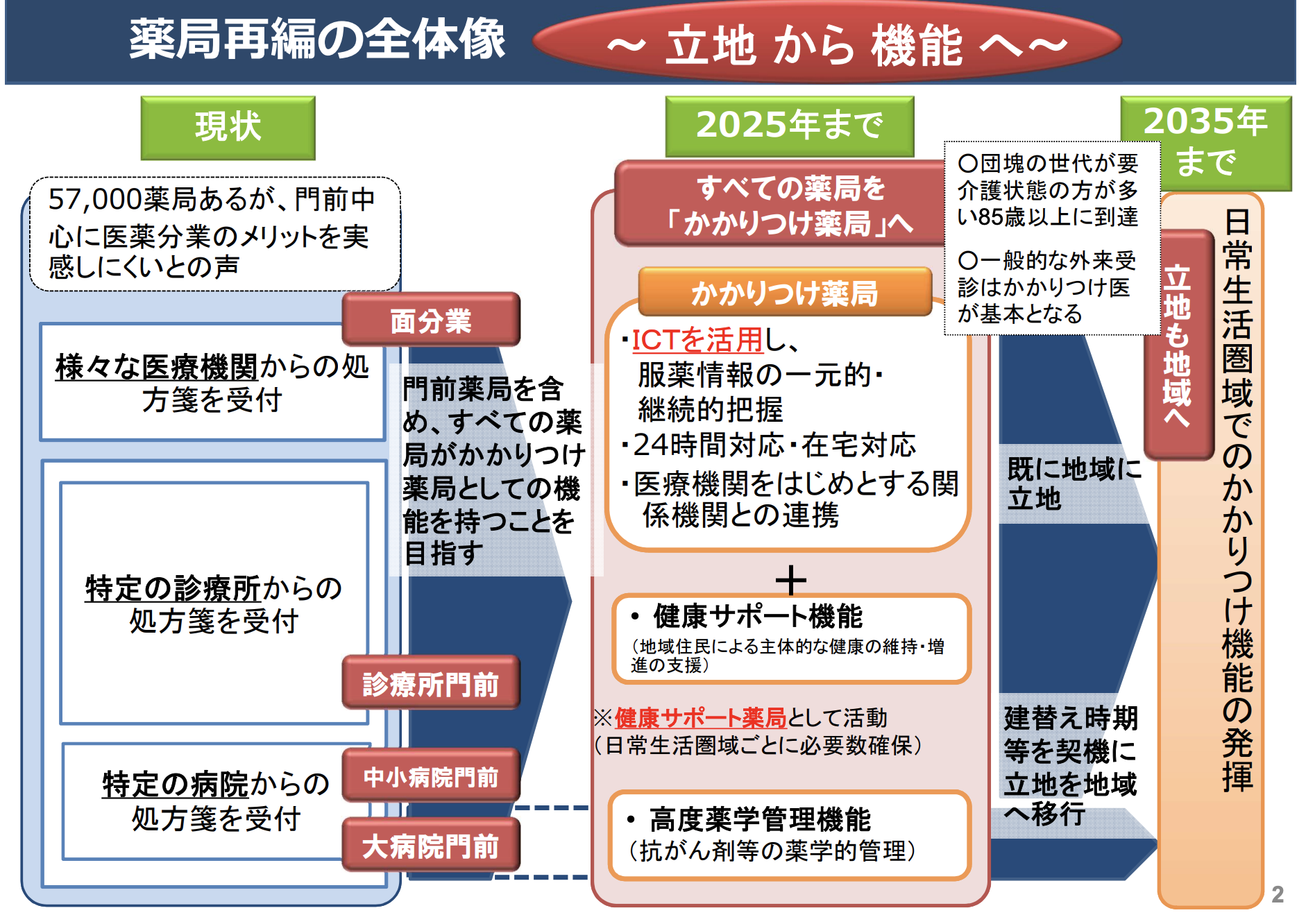

厚生労働省は2015年「患者のための薬局ビジョン」を公開しました。

そのなかには、薬局再編を行い「2025年までにすべての薬局をかかりつけ薬局にする」との記載がありました。

そして2035年までには薬局の立地を各地域に移し「日常生活圏でのかかりつけ機能の発揮」を目指しています。

この方針に基づき、調剤報酬の改定など、門前薬局にとって不利な措置が次々と導入されました。

しかし2025年を迎えても、門前薬局は存在しています。

「2025年までにすべての薬局をかかりつけ薬局にする」は実現しませんでしたが、今後も門前薬局に対する強い風当たりは継続すると考えられます。

そもそも門前薬局はなぜ生まれた?

門前薬局が生まれたのは、医薬分業が推進されたからです。

医薬分業とは?:

医師が診察・処方を行い、薬剤師が調剤・服薬指導を担当する制度のこと。

かつての日本では、病院内で薬を処方し、患者がそのまま病院で薬を受け取る「院内処方」が一般的でした。

しかし処方内容のチェック機能が働かず、薬の過剰処方や医療費の増加につながる可能性があると指摘されていました。

この問題を是正するために、1970年代から本格的に推進され始めたのが医薬分業です。

「処方箋は医療機関が発行し、調剤は薬局が行う」という仕組みが導入されたことにより、医療機関の近くに薬局を開設する「門前薬局」の形態が急速に広まりました。

門前薬局がなくなると言われている理由

以下3つの理由から、門前薬局は今後なくなると言われています。

- 国は門前薬局に対して「健康のカウンセラー」としての役割を期待していたから

- 門前薬局は調剤業務以外の役割を果たせていないのが現状だから

- 国が「健康のカウンセラー」としてかかりつけ薬局を推進しているから

それぞれ詳しく見てみましょう。

国は門前薬局に対して「健康のカウンセラー」としての役割を期待していたから

国が医薬分業を推進した背景には、薬剤師が単に処方箋に基づいて薬を調剤するだけでなく「健康のカウンセラー」としての役割を果たすことへの期待がありました。

薬剤師は医師とは異なる視点から患者の服薬状況をチェックし、適切な指導を行うことで薬の適正使用を促し、医療費の削減や健康維持をサポートすることが求められています。

しかし門前薬局の多くは、特定の医療機関に依存しています。

調剤業務が中心で、患者に対する健康相談や生活習慣のアドバイスを十分に提供できていないのが現状です。

国が期待した「健康のカウンセラー」「かかりつけ薬剤師」としての機能が十分に発揮されていません。

結果として「門前薬局ではなく、地域に根ざしたかかりつけ薬局を増やすべき」との政策が進められるようになりました。

門前薬局は調剤業務以外の役割を果たせていないのが現状だから

門前薬局は、特定の医療機関の処方箋を受け付けることで経営を成り立たせてきました。

立地が良ければそれなりの収益が見込めるため「健康のカウンセラーとしての役割を果たそう」というインセンティブが働きません。

患者との関係も一時的になりがちであり、長期的な健康管理には不向きとされています。

このような状況を受けて、国は門前薬局に代わり地域密着型のかかりつけ薬局を増やす方向へとシフトしました。

門前薬局に対する調剤報酬の引き下げや規制強化が進んでいるのもそのためです。

国が「健康のカウンセラー」としてかかりつけ薬局を推進しているから

前述のとおり国は「健康のカウンセラー」としてかかりつけ薬局を推進しています。

調剤薬局の役割を単なる「薬を渡す場所」から「健康を支える場所」へと変えていく方針を掲げています。

かかりつけ薬局に求められる具体的な役割は、以下のとおりです。

- 複数の医療機関の処方薬を一元管理

- OTC医薬品や健康食品の適切な活用支援

- 血圧や糖尿病管理などのアドバイス

これらの役割を果たすことで、地域医療全体の質が向上すると考えられています。

門前薬局のように特定の医療機関の処方に依存する形態では、こうした機能を十分に果たすことが難しいでしょう。そのため、かかりつけ薬局への転換が求められています。

門前薬局がいつなくなるかは不明だが今後は厳しい現実が待ち受けている

門前薬局がいつなくなるかは分かりません。

しかし以下3つの理由から、門前薬局には今後も厳しい現実が待ち受けていると考えられます。

- 今後も門前薬局に不利な改定が続くと考えられるから

- 国によって医療費の削減が推進されているから

- 大手薬局チェーンによるM&Aが増加しているから

1つずつ詳しく解説します。

今後も門前薬局に不利な改定が続くと考えられるから

国は、今後もかかりつけ薬局を推進します。つまり門前薬局に不利な改定が今後も続くでしょう。

近年の改定では、特定の医療機関の処方箋に依存する薬局に対して、調剤基本料の引き下げが行われています。

例えば処方箋集中率が一定以上の薬局は、基本料が通常よりも低く設定されるルールが導入されました。これが門前薬局の収益を圧迫しています。

また2024年の改定では、敷地内薬局が7種類以上の内服薬を調剤した場合、薬剤料が1割減額されるという措置が追加されました。

これらの改定の目的は、医療機関に依存しない独立した薬局を増やすことにあります。

門前薬局は特定の病院からの処方箋を主な収益源としているため、調剤報酬の減額は経営に大きな影響を及ぼします。

今後も同様の改定が続くことで、門前薬局の利益率はますます低下し、経営が難しくなるでしょう。

国によって医療費の削減が推進されているから

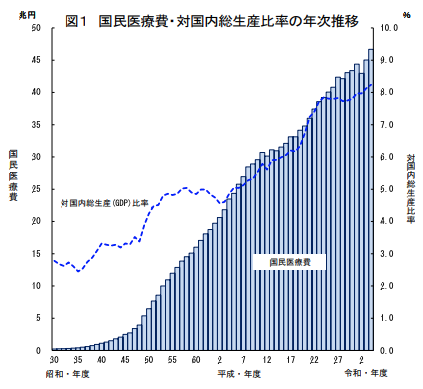

日本の医療費は、高齢化の進行に伴い年々増加しています。

以下は、昭和30年度から令和4年度までの、GDPに占める国民医療費の割合をまとめたグラフです。

国民医療費もGDPに占める国民医療費の割合も、増加を続けています。

こうした状況を受け、政府は医療費削減を目的とした政策を強化しており、それが調剤薬局の収益構造にも大きな影響を与えています。

例えば調剤報酬の引き下げや薬価の改定も、医療費削減を目的とした政策の一環です。

また薬価が低いジェネリック医薬品の普及促進も、薬局の売上減少を後押ししています。

大手薬局チェーンによるM&Aが増加しているから

調剤薬局業界では、大手薬局チェーンによるM&Aが加速しています。

これは新規出店よりも既存の薬局を買収するほうが、短期間で市場シェアを拡大できるからです。

特に全国展開を進める大手企業は、地方の個人薬局や門前薬局を買収し、事業規模を拡大する動きを強めています。

例えば2023年には、クオールホールディングスが鹿児島県の調剤薬局3社を買収しました。

大手企業によるM&Aは、門前薬局にとってのリスクになります。競争が激化したり、利益率が低下したりする可能性があるからです。

特に経営が不安定な門前薬局は、大手の圧力によってさらに厳しい状況に追い込まれるでしょう。

関連記事:調剤薬局の経営は厳しい?今後なくなる?仲介業者が本音で解説

門前薬局が今後も生き残るための戦略

門前薬局が今後も生き残るための戦略は、以下の3つです。

- かかりつけ薬局を目指す

- 薬局DXによって業務を効率化する

- M&Aで薬局を売却する

1つずつ詳しく見てみましょう。

かかりつけ薬局を目指す

門前薬局が今後も生き残るためには、かかりつけ薬局への移行が不可欠です。

記事内で何度もお伝えしているとおり、国は特定の医療機関に依存せず、地域住民の健康相談や服薬管理を担う「かかりつけ薬局」を推進しています。

この方針が変わらない以上、門前薬局として今後も生き残ろうとするのは難しいでしょう。

かかりつけ薬局になるために必要な対応は、以下のとおりです。

- 24時間対応

- 在宅訪問

- 服薬フォローアップ

しかしかかりつけ薬局への移行には、人員の確保や業務負担の増加といった課題もあります。

特に24時間対応や在宅訪問は、人的リソースが不足している個人薬局にとっては負担が大きく、実施が難しいケースも少なくありません。

薬局DXによって業務を効率化する

DXはデジタルトランスフォーメーションの略で、企業がデジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルなどを変革することを意味します。

電子薬歴や処方箋送信アプリの導入などの薬局DXによって業務を効率化すると、限られた人員でより多くの患者に対応できるようになるでしょう。

また患者の満足度も向上します。

しかし診療報酬や薬価の改定など、今後も門前薬局にとって厳しい状況は続きます。

そのため薬局DXは、短期的な生き残り戦略にしかなりません。

長期的には、前述したかかりつけ薬局への移行や、次の項目で解説するM&Aがおすすめです。

M&Aで薬局を売却する

M&Aを行うと、経営権を失います。しかし売却益を得られ、薬局は存続します。従業員や患者への影響も最小限に抑えられるでしょう。

そのためM&Aも、調剤薬局の現実的な生き残り戦略の1つです。

特に近年、大手薬局チェーンによるM&Aは増加傾向にあり、買い手企業を見つけるチャンスは広がっています。

M&Aは「経営に行き詰まったときの最後の手段」ではありません。タイミングが遅れると、買い手が付かなかったり条件が悪くなったりします。

経営が安定しているうちにM&Aの準備を進めることが重要です。

後継者がいない場合や、今後の収益確保が難しい場合には、M&Aを検討してみてください。

関連記事:調剤薬局のM&A事例10件!売却相場や最新の動向、注意点についても解説

関連記事:調剤薬局の譲渡相場は?事業継承・M&Aに分けて詳しく解説

調剤薬局のM&Aには仲介業者の利用がおすすめ

以下3つの理由から、調剤薬局のM&Aには仲介業者の利用がおすすめです。

- 価格交渉のサポートを受けられるから

- 手続きが複雑で専門知識が必要だから

- 適切な買い手を見つけるのが大変だから

それぞれ詳しく解説します。

価格交渉のサポートを受けられるから

調剤薬局のM&Aでは、価格交渉が最も重要なポイントの1つです。

しかし売り手側がM&Aの知識や市場相場に詳しくない場合、適正価格での売却は難しいでしょう。

特に買い手側が価格を引き下げようとするケースでは、売り手が適切な根拠を示せなければ、本来よりも安い価格での譲渡を余儀なくされる可能性があります。

M&A仲介業者を利用すれば、市場相場や過去の成約事例を基に、売却価格の適正な設定が可能です。

個人で価格交渉を行うと、買い手側のペースに飲まれ、不利な条件での譲渡になるリスクが高まります。

M&A仲介業者を活用することで、交渉を有利に進め、より良い条件での売却を実現できます。

手続きが複雑で専門知識が必要だから

調剤薬局のM&Aでは、多くの手続きが発生し、専門的な知識が求められます。

特に薬局ならではの許認可や行政手続きが必要となるため、個人での対応は決して簡単ではありません。

以下は、調剤薬局のM&Aで売り手側が行う必要のある手続きの一例です。

- 買い手候補探し

- ディール実行

- PMI

一つでも不備があるとM&Aが成立しなかったり、譲渡後に想定外のトラブルが発生したりするリスクがあります。

仲介業者を利用することで、こうした複雑な手続きをスムーズに進められます。

関連記事:調剤薬局の譲渡に必要な手続きとは?遡及申請やかかる期間についても解説

適切な買い手を見つけるのが大変だから

調剤薬局のM&Aでは、適切な買い手探しが最も大きな課題の1つです。

個人で買い手を探す場合、地域の同業者や知人に声をかけるのが一般的です。しかしそれだけでは条件に合う買い手を見つけるのは難しいでしょう。

一方M&A仲介業者を利用すれば、独自のネットワークを活用し、条件に合う買い手を複数紹介してもらえます。

M&Aでは、買い手との相性が重要です。

単に「高く売れる相手」ではなく、地域の患者や従業員にとって最善の選択肢を提供できる相手かどうかが重要です。

仲介業者に依頼をすれば、売却価格だけでなく、経営方針の一致や譲渡後のスムーズな移行も考慮しながら適切な買い手を紹介してもらえます。

調剤薬局のM&Aはアウナラにおまかせください

アウナラは、薬局業界特化型のM&A仲介会社です。

薬歴メーカー元代表をはじめ、薬剤師や公認会計士などその道のスペシャリストで構成されたチームが、クライアントのM&Aを全力でサポートします。

料金体系は成功報酬型なので、M&Aが成功しない限り手数料はかかりません。また売却益の一部が仲介手数料になるので、売り手様は完全無料でM&Aを行えます。

アウナラは、これまでに全国のさまざまな調剤薬局M&Aを支援してきました。薬価交渉や税務支援などを含むM&Aの実績も豊富です。

アウナラでは、すべての調剤薬局経営者様にM&Aをおすすめすることはありません。「M&Aをしたほうが良いかどうか」から判断させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相談料も完全無料です。

まとめ

門前薬局がなくなると言われている3つの理由や、門前薬局の今後を待ち受ける厳しい現実、生き残り戦略などについて解説しました。

数十年単位で見ると、門前薬局はなくなるかもしれません。なくならない場合でも、厳しい状況に置かれることはたしかです。

手遅れになる前に、かかりつけ薬局への移行やM&Aなどの選択肢を検討してみましょう。

アウナラは、薬局業界特化型のM&A仲介会社です。成功報酬型なので、売り手様は完全無料でM&Aを行えます。詳細は以下よりチェックしてみてください。