近年、調剤薬局のM&Aは増加傾向にあります。

しかしなかには、M&Aが失敗に終わるケースもあります。すべてが成功するわけではありません。

「調剤薬局のM&Aを検討している」「失敗は絶対に避けたい」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

今回は、調剤薬局のM&Aが失敗する3つの理由や今後の経営が厳しいと言われる理由、生き残り戦略などについてまとめました。

薬局特化型M&A仲介会社の目線から、本音で分かりやすく解説します。

記事を最後までチェックすれば、失敗の可能性を限りなく下げたうえで、調剤薬局のM&Aに向けて動き出せます。

調剤薬局のM&Aが失敗する理由3選

調剤薬局のM&Aが失敗する理由は、以下の3つです。

- 着手が遅れて買い手にとっての魅力が薄れてしまったから

- デューデリジェンスで問題が発覚したから

- 適切な買い手を見つけられないから

それぞれ詳しく見てみましょう。

着手が遅れて買い手にとっての魅力が薄れてしまったから

M&Aは、売り手と買い手の両者が揃って初めて成立します。

M&Aを検討し始めるのが遅すぎると、経営状況が悪化し、買い手にとっての魅力が薄れてしまうかもしれません。

そうなると企業価値が大きく低下し、適正な価格での譲渡が難しくなります。またそもそも、買い手すら付かないかもしれません。

買い手は、安定した収益が見込める薬局を求めています。一方売り手は、引退をしたいと思ったタイミングや、経営状況が悪化したタイミングでM&Aを検討し始めます。

上記のような買い手と売り手のミスマッチが、調剤薬局のM&Aが失敗する理由の1つです。

業績が悪化してからでは、好条件での売却ができません。M&Aを成功させるためには、余裕を持って準備を進めることが重要です。

デューデリジェンスで問題が発覚したから

M&Aでは、買い手がデューデリジェンスを実施します。

デューデリジェンスとは?:

対象企業の価値やリスクを調査する一連の手続きのこと。日本語では買収監査。

デューデリジェンスで未申告の負債や経営上の問題が発覚すると、買収が白紙になることがあります。

例えば未払いの賃料や税金が発覚した場合、買収後に買い手が負担する可能性があるため、取引が成立しにくくなるでしょう。

デューデリジェンスを含めた、調剤薬局のM&Aに必要な手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:調剤薬局の譲渡に必要な手続きとは?遡及申請やかかる期間についても解説

適切な買い手を見つけられないから

薬局経営には、許認可や薬剤師の確保といったハードルがあります。そのため一般企業が安易に参入できる市場ではありません。

それでも調剤薬局を買収したいと考える企業は、日本中にいくつも存在します。詳しくは後述しますが、調剤薬局のM&A件数も増加傾向にあります。

しかし特に個人経営の調剤薬局が、適切な買い手を見つけるのは簡単ではありません。

希望する売却価格が高すぎたり、立地や業績が悪かったりすると、買い手探しはさらに難航するでしょう。

買い手候補を見つけられたとしても、条件が悪かったりします。

売り手も買い手も存在します。しかし両者の条件が一致するかどうかは話が別です。

調剤薬局のM&Aには成功事例も多数ある

ここでは、調剤薬局M&Aの成功事例を複数ピックアップして、紹介します。

クオールホールディングスによる勝原薬局のM&A事例

クオールホールディングス株式会社は、東京都に本社を置く企業です。調剤薬局「クオール薬局」の運営と医薬品の販売を行っています。

勝原薬局は、1915年に兵庫県姫路市で創業した老舗の調剤薬局です。「かつはら薬局」の屋号で兵庫県姫路市内を中心に11の店舗を展開していました。

勝原薬局は2021年1月のM&Aによって、クオールホールディングスの完全子会社となりました。

クオールホールディングスはM&Aによって、着実に店舗数と売上を増やしています。2006年の上場時は125店舗でしたが、2023年には905店舗まで増加しています。

今回紹介した勝原薬局以外にも、さまざまな薬局がクオールホールディングスによって買収されました。

日本調剤によるヤジマメディカルブレーン・デュオンのM&A事例

ヤジマメディカルブレーン・デュオン(有限会社ヤジマメディカルブレーンと有限会社デュオン)は、日本調剤の子会社でした。

日本調剤は、2021年11月15日の取締役会において、ヤジマメディカルブレーン・デュオンを吸収合併することを決定。

この吸収合併により、日本調剤を存続会社としてヤジマメディカルブレーン・デュオンの両社は消滅しました。

子会社を親会社に吸収させることによって、経営の効率化と一元管理の徹底を図ったとみられています。

このように子会社となり、その後親会社に吸収されるケースもあります。

弊社が仲介を行ったM&A事例

ここまで紹介したような大手企業によるM&Aでは、具体的な金額などについてあまり公開されていません。

弊社におけるM&A事例を、具体的な金額まで含めて紹介します。

| 地域 | 西日本地域 |

| 業種・職種 | 門前医療機関主科目 内科系 |

| 調剤基本料 | 1 |

| 後発加算 | 2 |

| 月技術料 | 190万円 |

| 月薬剤料 | 242万円 |

| 日枚数 | 30枚 |

| ドクター年齢 | 60代 |

| 在宅 | あり |

| 従業員引継ぎ | あり |

| 成約結果 | 営業権300万円+固定資産+医薬品在庫 |

関連記事:調剤薬局のM&A事例10件!売却相場や最新の動向、注意点についても解説

調剤薬局のM&A件数は増加傾向にある

調剤薬局のM&A件数は増加傾向にあります。理由は以下の3つです。

- 調剤報酬の改定

- 大手薬局チェーンの積極的な買収

- 後継者不足

調剤薬局業界は、薬価や調剤報酬の改定により、収益構造の変化を余儀なくされています。

特に、処方箋の集中率が高い薬局に対する調剤基本料の引き下げなど、門前薬局にとっては今後も厳しい状況が続くでしょう。

そのため資本力のある大手企業に薬局を譲渡し、安定した経営基盤のもとで事業を継続する方が合理的だと判断する経営者が増えています。

また調剤薬局業界の競争激化も、M&A件数が増加する1つの要因です。

大手薬局チェーンは、新規出店よりも既存の薬局を買収することで効率的に事業を拡大しようとしており、個人薬局の売却ニーズと一致する形でM&Aが進んでいます。

特に全国展開を目指す大手企業にとっては、地域に根付いた薬局をM&Aで取り込むことが、事業拡大の有効な手段となるでしょう。

さらに親族内継承の減少も、M&A件数の増加に影響を与えています。

薬局経営者の高齢化が進むなか、後継者がいないケースが多く、M&Aが事業継続の唯一の選択肢になることも少なくありません。

以上から調剤薬局のM&A件数は増加傾向にあり、この傾向は今後も続くと考えられます。

関連記事:門前薬局は2025年までになくなる予定だった!今後の厳しい経営について解説

調剤薬局の経営が厳しいと言われる理由

以下3つの理由から、今後の調剤薬局経営には厳しい現実が待ち受けていると言われています。

- 国によって医療費の削減が推進されているから

- 国によってかかりつけ薬局が推進されているから

- 後継者不足

1つずつ詳しく解説します。

国によって医療費の削減が推進されているから

高齢化が進むなか、日本の医療費は年々増加しています。

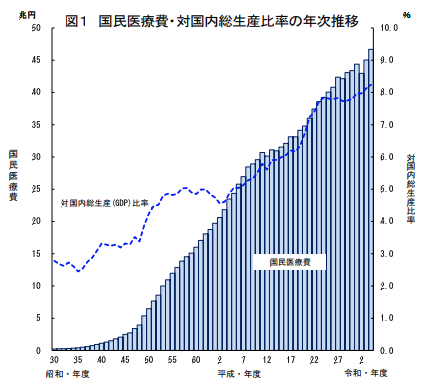

例えば以下は、昭和30年から令和4年までの、GDPに占める国民医療費の割合をまとめたグラフです。

国民医療費も、国民医療費の対GDP比率も増加しています。

国は医療費削減策を強化しており、調剤薬局もその影響を大きく受けています。

そして医療費削減のための代表的な施策が、調剤報酬の見直しです。

国は2年ごとに調剤報酬を改定しており、特に処方箋の集中率が高い薬局に対して、調剤基本料の引き下げが行われています。

この変更により、門前薬局などの売上減少が顕著になっています。

国によってかかりつけ薬局が推進されているから

国はかかりつけ薬局の普及を強く推進しています。2015年には「2025年までにすべての薬局をかかりつけ薬局にする」といった方針が掲げられたほどです(出典:患者のための薬局ビジョン)。

調剤報酬の見直しで、門前薬局や敷地内薬局に厳しい改定が行われているのもそのためです。

例えば2024年の調剤報酬改定では、敷地内薬局が7種類以上の内服薬を調剤した場合、薬剤料が1割減額されるという制度が導入されました。

この改定には、特定の医療機関に依存する薬局の収益を抑え、かかりつけ薬局の普及を促す狙いがあります。

かかりつけ薬局以外の調剤薬局の経営は、今後ますます厳しくなると考えられます。

後継者不足

調剤薬局業界では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっています。薬局を引き継ぐ方法は、親族内継承と親族外継承の2つです。

しかし近年は、どちらも難しくなっています。

特に親族内継承は、少子化の影響や後継者が薬局経営を希望しないケースが増えているため、より困難になっています。

さらに薬局経営には薬剤師の資格が必要であり、経営スキルも求められるため、簡単に継承できるわけではありません。

後継者がいない場合、事業を継続するために残された選択肢は、M&Aのみとなります。

関連記事:調剤薬局の事業継承を徹底解説!相場や手続き、失敗を避ける注意点を紹介

関連記事:調剤薬局の経営は厳しい?今後なくなる?仲介業者が本音で解説

調剤薬局の経営を失敗させないための生き残り戦略

調剤薬局が経営を失敗させないための生き残り戦略は、以下の2つです。

- かかりつけ薬局を目指す

- M&Aを行う

それぞれ簡潔に解説します。

かかりつけ薬局を目指す

国は地域医療を支える「かかりつけ薬局」の普及を推進しており、今後もこの流れが続くことが予想されます。

一方で、門前薬局や敷地内薬局に対する規制は強化されており、経営はますます厳しくなるでしょう。

そのため今後調剤薬局として生き残るには、かかりつけ薬局を目指すのがおすすめです。

かかりつけ薬局は、単なる「薬の受け取り場所」ではありません。地域医療の重要な拠点としての役割を担います。

かかりつけ薬局になるためには、24時間対応や在宅医療への取り組みが欠かせません。そのためには、スタッフの教育や業務フローの見直しが不可欠です。

小規模な薬局では人的・経済的な負担が大きく、実施にはハードルがあるのが現実です。

M&Aを行う

M&Aも、調剤薬局の経営において重要な選択肢の1つです。

経営権は買い手に移るものの、薬局自体は存続できるため、患者や従業員に大きな影響を与えずに済みます。

また薬局の売却で得られる利益は、引退後の生活資金や新規事業の資金として活用できます。

M&Aを行う際には、早めの準備が重要です。経営が厳しくなってからでは、買い手を見つけるのが難しくなり、条件が悪くなる可能性があるからです。

前述のとおり、後継者不足が深刻化しており、個人薬局の存続はますます難しくなっています。

M&Aは単なる「撤退戦略」ではありません。薬局の価値を次世代に引き継ぐ手段として、ぜひM&Aを検討してみてください。

調剤薬局M&Aで失敗を避けるには仲介業者の利用がおすすめ

以下3つの理由から、調剤薬局のM&Aで失敗を避けるには、仲介業者の利用がおすすめです。

- 手続きが複雑だから

- 価格交渉のサポートを受けられるから

- 成功報酬型の料金体系だと損をしないから

1つずつ詳しく見てみましょう。

手続きが複雑だから

調剤薬局のM&Aを進めるには、以下のように多くの手続きが必要です。

- 買い手候補探し

- ディール実行

- PMI

これらの手続きには専門知識が必要です。不備があるとM&Aが成立しなかったり、損をしたりします。

仲介業者に依頼をすれば、これらの業務に関するサポートを受けられます。専門知識がなくても、調剤薬局のM&Aをスムーズに進められるでしょう。

関連記事:調剤薬局の譲渡に必要な手続きとは?遡及申請やかかる期間についても解説

価格交渉のサポートを受けられるから

M&Aにおける価格交渉は、売り手にとって最も重要なプロセスの1つです。適正な価格で売却しなければ、本来得られるはずの利益を逃してしまいます。

しかし、M&Aの相場や市場動向に詳しくない状態で交渉を進めると、買い手側のペースに押され、不利な条件で売却せざるを得なくなるかもしれません。

例えば買い手が価格を引き下げようとした際、売り手側が適切な根拠を示せなければ、本来より低い価格で譲渡することになるでしょう。

仲介業者を利用すれば、価格交渉のサポートを受けられます。不利な条件でM&Aが実行される心配はありません。

関連記事:調剤薬局の譲渡相場は?事業継承・M&Aに分けて詳しく解説

成功報酬型の料金体系だと損をしないから

M&A仲介業者の料金体系は、大きく以下2つに分かれます。

- 成功報酬型

- 固定報酬型

固定報酬型の場合、M&Aが成立しなくても費用が発生します。一方、成功報酬型ではM&Aが成立しない限り、費用は発生しません。

そのため成功報酬型では、万が一交渉がうまくいかなくても損をすることはありません。

また仲介業者側に「M&Aを成立させないと報酬を貰えない」というインセンティブが働くため、より精力的なサービスが期待できます。

調剤薬局のM&Aで仲介業者を選ぶ際は、成功報酬型の料金体系がおすすめです。

調剤薬局のM&Aはアウナラにおまかせください

アウナラは、薬局業界特化型のM&A仲介会社です。

薬歴メーカー元代表をはじめ、薬剤師や公認会計士などその道のスペシャリストで構成されたチームが、クライアントのM&Aを全力でサポートします。

料金体系は成功報酬型なので、M&Aが成功しない限り手数料はかかりません。また売却益の一部が仲介手数料になるので、売り手様は完全無料でM&Aを行えます。

アウナラは、これまでに全国のさまざまな調剤薬局M&Aを支援してきました。薬価交渉や税務支援などを含むM&Aの実績も豊富です。

アウナラでは、すべての調剤薬局経営者様にM&Aをおすすめすることはありません。「M&Aをした方が良いかどうか」から判断させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相談料は完全無料です。

まとめ

調剤薬局のM&Aが失敗する3つの理由や今後の経営が厳しいと言われる理由、生き残り戦略などについて解説しました。

専門知識がない状態で、無理にM&Aを行おうとすると失敗します。調剤薬局のM&Aを成功に導くためには、仲介業者が必須と言っても良いでしょう。

アウナラは、薬局業界特化型のM&A仲介会社です。成功報酬型なので、売り手様は完全無料でM&Aを行えます。詳細は以下よりチェックしてみてください。