2年に1度行われる調剤報酬の改定は、毎回薬局の経営に大きな影響を与えます。特に近年は、門前薬局や敷地内薬局に対する厳しい改定が続いています。

一方でかかりつけ薬局を優遇するような改定が続いているのも事実です。

今回は、直近3回の調剤報酬改定における薬局への影響や、調剤報酬改定以外の影響などについてまとめました。

薬局特化型M&A仲介会社の目線から、本音で分かりやすく解説します。

記事を最後までチェックすれば、調剤報酬改定の薬局への影響についてひと通り理解できます。

調剤報酬改定の薬局への影響をわかりやすく解説

調剤報酬改定は、薬局経営や薬剤師の業務内容に直接的な影響を及ぼします。

以下に、令和2年度(2020年)・令和4年度(2022年)・令和6年度(2024年)の調剤報酬改定の主な内容と、それぞれの改定が薬局に与える影響をまとめました。

令和2年度(2020年)の調剤報酬改定の内容と薬局への影響

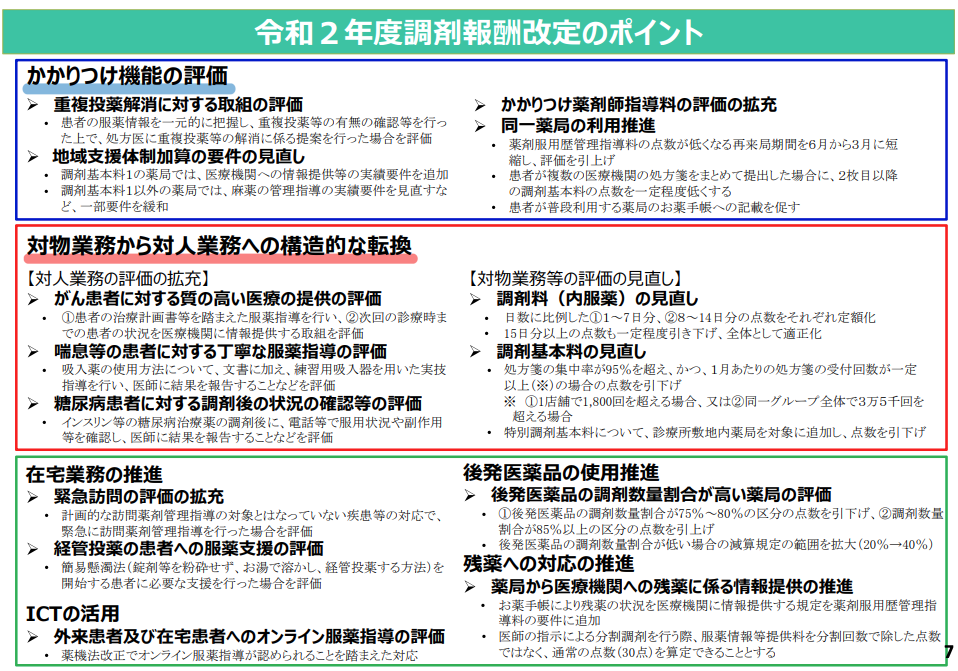

令和2年度(2020年)の調剤報酬改定のポイントは以下のとおりです。

- かかりつけ機能の評価

- 対物業務から対人業務への構造的な転換

- 在宅業務の推進

まず「かかりつけ薬剤師指導料」が73点から76点に、「かかりつけ薬剤師包括管理料」が281点から291点に引き上げられています。

そのため従来以上に、かかりつけ薬剤師を配置する重要性が増しました。

また施設基準が新設され、パーテーション等で区切られた独立したカウンターの設置など、患者のプライバシーへの配慮が求められるようになりました。

続いて対人業務への評価の一環として、服用薬剤調整支援料2が新設されています。

そのためかかりつけ薬剤師として患者の服用薬を一元的に把握し、重複投薬の解消に貢献できる人材が求められています。

他にも対人業務を評価するために、以下3つの加算に関する改定が行われました。

- 吸入薬指導加算

- 調剤後薬剤管理指導加算

- 特定薬剤管理指導加算2

また在宅業務を推進するために、緊急訪問に対する評価も拡充されています。

令和2年度の診療報酬改定について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

>>厚生労働省 令和2年度診療報酬改定の概要(調剤)はこちら

令和4年度(2022年)の調剤報酬改定の内容と薬局への影響

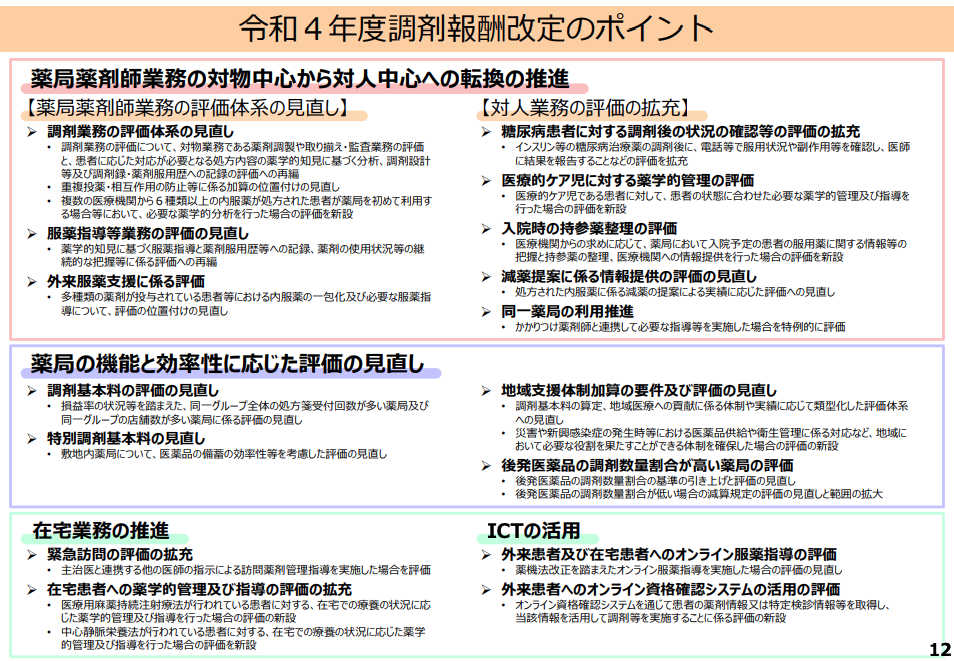

令和4年度(2022年)の調剤報酬改定のポイントは以下のとおりです。

- 薬局薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進

- 薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し

- 在宅業務の推進

「薬局薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進」や「在宅業務の推進」といった方針は、令和2年度と共通しています。

まず調剤料と薬剤服用歴管理指導料が廃止され、薬剤調製料・調剤管理料・服薬管理指導料が新設されました。

調剤料では対物業務への評価が大きかったため、薬剤調製料に再編して、点数を抑制しています。一方で対人業務に関わる調剤管理料と服薬管理指導料を新設して、点数の比重を上げています。

続いて薬局の地域における貢献度合いを評価するために「地域支援体制加算2」が新設されました。

調剤基本料1を算定する薬局が「①地域支援体制加算の施設基準」を満たしたうえで「②地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」を積み「③地域支援体制加算の実績要件9項目のうち3つ以上」を満たすことができれば、地域支援体制加算2を算定でき、収入増が見込めます。

①の施設基準は以下のとおりです。

- 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

- 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っている

- 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供している

- 一定時間以上の開局

- 十分な数の医薬品の備蓄、周知

- 薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供

- 24時間調剤、在宅対応体制の整備

- 在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制

- 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制

- 医療安全に資する取組実績の報告

- 集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合50%以上

出典:厚生労働省 令和4年度診療報酬改定の概要(調剤) 31ページ

続いて②の実績(1薬局当たりの年間の回数) は以下のとおりです。

- 麻薬小売業者の免許を受けていること。

- 在宅薬剤管理の実績:24回以上

- かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること。

- 服薬情報等提供料の実績:12回以上

- 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席

出典:厚生労働省 令和4年度診療報酬改定の概要(調剤) 34ページ

最後に③の9項目は以下のようになっています。(1~8は処方箋受付1万回当たりの年間回数、9は薬局当たりの年間の回数)

- 夜間・休日等の対応実績:400回以上

- 麻薬の調剤実績:10回以上

- 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績:40回以上

- かかりつけ薬剤師指導料等の実績:40回以上

- 外来服薬支援料の実績:12回以上

- 服用薬剤調整支援料の実績:1回以上

- 単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績:24回以上

- 服薬情報等提供料の実績:60回以上

- 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席

出典:厚生労働省 令和4年度診療報酬改定の概要(調剤) 34ページ

また在宅業務の推進やICTの活用として、オンライン服薬指導を行う場合の点数が引き上げられ、回数制限(月1回)も撤廃されました。

令和4年度の診療報酬改定について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

>>厚生労働省 令和4年度診療報酬改定の概要(調剤)はこちら

令和6年度(2024年)の調剤報酬改定の内容と薬局への影響

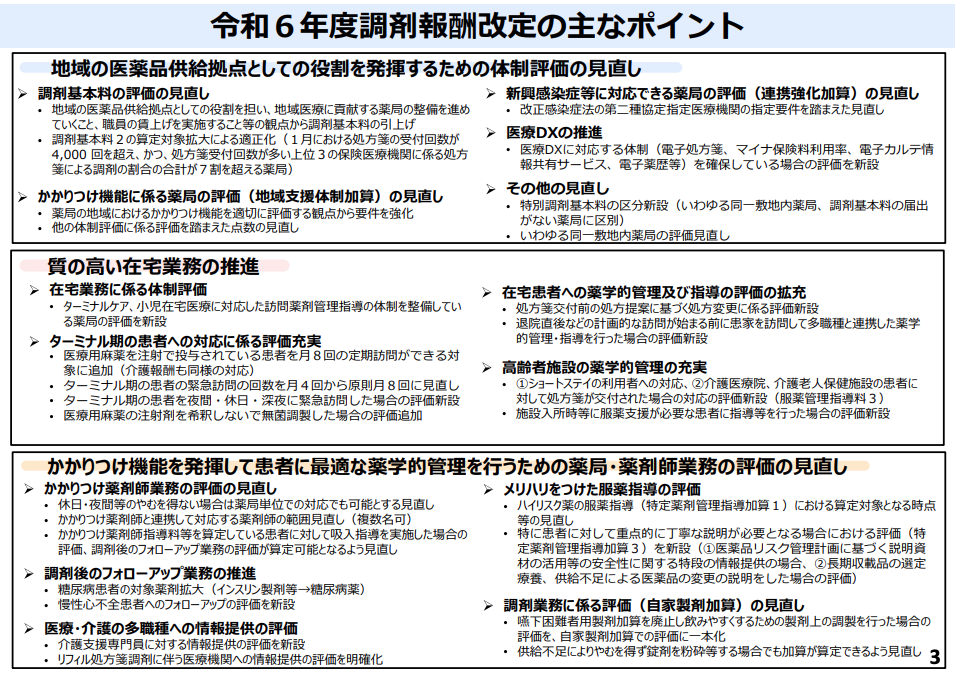

令和6年度(2024年)の調剤報酬改定のポイントは以下のとおりです。

- 地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し

- 質の高い在宅業務の推進

- かかりつけ機能を発揮して患者に最適な薬学的管理を行うための薬局・薬剤師業務の評価の見直し

まず調剤基本料1〜3(イ・ロ・ハ)がそれぞれ3点ずつ引き上げられました。また調剤基本料2の対象範囲が拡大されました。

これらは、地域医療に貢献する調剤薬局の役割を評価するための改定です。

またハイリスク薬の服薬指導を評価した「特定薬剤管理指導加算1」は以下2つに区分され、メリハリがつけられました。

- 新たに処方された場合:10点

- 薬剤師が必要と認めて指導を行った場合:5点

令和6年度の診療報酬改定について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

>>厚生労働省 令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)はこちら

調剤報酬改定は2年に1回なので令和7年度(2025年)の改定はない

調剤報酬改定は原則として2年に1回、偶数年度に実施されます。つまり令和7年(2025年)には、調剤報酬の改定は行われません。

厚生労働省は、医療費全体のバランスや医療提供体制の変化に応じて、診療報酬や調剤報酬の見直しを行っています。そのタイミングが「偶数年の4月」です。

例えばこれまでの改定は、本記事でも紹介したとおり令和2年(2020年)・令和4年(2022年)・令和6年(2024年)に実施されました。

令和7年度は「調剤報酬制度が変わらない年」です。薬局にとっては、制度に合わせた取り組みや準備を進める安定期ともいえる時期です。

薬局経営への厳しい影響は調剤報酬改定だけではない

薬局経営には、調剤報酬改定に加えて、以下の厳しい影響があります。

- 国による医療費削減の推進

- 国によるかかりつけ薬局の推進

- 後継者不足

- 大手薬局チェーンによるM&Aの増加

それぞれ詳しく見てみましょう。

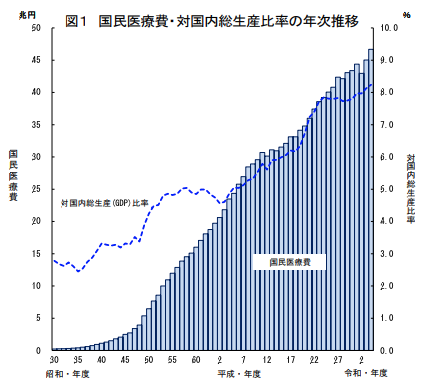

国による医療費削減の推進

日本では高齢化が進むなか、医療費の増加が国家財政に重くのしかかっています。

以下は、昭和30年から令和4年までの、GDPに占める国民医療費の割合をまとめたグラフです。

医療費も“GDPに占める医療費の割合”も増加していることが分かります。

政府はその抑制策として、診療報酬や調剤報酬の見直しをはじめとする制度改定を定期的に実施しています。

薬局に直接影響する内容は以下のとおりです。

- 調剤報酬の引き下げ

- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進

これらの施策は、国の医療費負担軽減には寄与するものの、薬局経営にとっては収益の圧迫要因となるでしょう。

特にジェネリック医薬品は薬価が安いため、利益率の低下を招きやすく、経営への影響は小さくありません。

こうした国の方針は今後も続くと考えられ、薬局にはコスト管理と新たな収益構造の確立が求められる時代に突入しています。

国によるかかりつけ薬局の推進

政府は2025年を目標に、全国の薬局を「かかりつけ薬局」へと移行させる方針を掲げています。

これは、患者が日常的に相談できる薬局を制度的に整備し、地域医療を強化することが目的です。

しかしかかりつけ薬局として認定されるためには、24時間対応や在宅訪問の実施など、高いハードルをクリアしなければなりません。

特に小規模な薬局にとっては人員・設備両面での負担が重く、簡単には対応できないケースも多いのが実情です。

さらに、かかりつけ薬局の推進に伴い、門前薬局や敷地内薬局への規制も強化されており、実際に2024年の報酬改定では薬剤料が減額される仕組みが導入されています。

このような制度改革は、かかりつけ機能を果たせない薬局にとって、淘汰リスクを高める要因になっています。

関連記事:門前薬局は2025年までになくなる予定だった!今後の厳しい経営について解説

後継者不足

かつては薬局の経営者が自らの子どもに事業を引き継ぐ「親族内継承」が一般的でした。

しかし現在では、その仕組みが大きく揺らいでいます。少子化の影響に加え、子どもが他業種に就職するケースが増えたことで、継承先が見つからない事例が急増しています。

また調剤薬局を取り巻く経営環境が厳しくなるなか「この業界に将来性がない」と考えて後継ぎを断念する親世代も少なくありません。

その結果、後継者がいないまま高齢化が進み、やむなく廃業を選ぶ薬局も出てきています。

親族内継承が難しい場合は親族外継承やM&Aも選択肢となりますが、適切な相手を見つけるには時間と専門的なサポートが必要です。

事業継続のためには、早期に継承計画を立てることが欠かせません。

関連記事:調剤薬局の事業継承を徹底解説!相場や手続き、失敗を避ける注意点を紹介

大手薬局チェーンによるM&Aの増加

近年、調剤薬局業界では大手チェーンによるM&Aが活発化しています。

新規出店よりも、既存薬局の買収の方がリスクが少なく、すでに顧客基盤や売上がある店舗を取り込むことで、効率良く事業拡大できるからです。

大手企業は、調達コストや人材配置などでスケールメリットを活かすことができ、価格面やサービス面で中小薬局との格差を広げています。

その結果、競争力を失った個人薬局が淘汰される流れが強まっており、今後もこの傾向は続くでしょう。

地域密着型の小規模薬局が生き残るには、独自の価値を打ち出すか、大手との提携・M&Aを視野に入れる必要があります。

関連記事:調剤薬局の経営は厳しい?今後なくなる?仲介業者が本音で解説

調剤薬局のM&Aには仲介業者の利用がおすすめ

以下3つの理由から、調剤薬局のM&Aには仲介業者の利用がおすすめです。

- 手続きが複雑だから

- 価格交渉のサポートを受けられるから

- 成功報酬型の料金体系だと損をしないから

1つずつ詳しく見てみましょう。

手続きが複雑だから

調剤薬局のM&Aには、専門的かつ煩雑な手続きが数多く存在します。

例えば、薬局開設許可や保険薬局指定の移管手続きなど行政上の対応が必須です。また買い手探しから契約交渉、PMI(統合プロセス)に至るまで、段階ごとに必要な対応が発生します。

これらの手続きを薬局経営者が単独で進めるのは非現実的です。専門知識がないまま進めると、結果的に取引自体が成立しないことさえあり得ます。

こうした状況を避けるためには、M&Aに精通した仲介業者のサポートが不可欠です。

仲介業者に任せれば、書類作成や行政対応、交渉スケジュールの管理まで一括で依頼でき、M&A全体をスムーズに進行させられます。

関連記事:調剤薬局の譲渡に必要な手続きとは?遡及申請やかかる期間についても解説

価格交渉のサポートを受けられるから

M&Aにおいて最も神経を使うのが価格交渉です。しかし個人経営の薬局オーナーが正確な相場を把握し、適正価格を主張するのは簡単ではありません。

調剤報酬や地域ごとの市場価値、過去の取引事例などを根拠にした交渉材料がなければ、買い手の提示条件に押し切られてしまうリスクもあります。

そこで頼りになるのが、M&A仲介業者です。

仲介業者は、これまでの成約実績や地域ごとの需要を分析したうえで、適正な価格帯を提示し、売り手が不利にならないよう交渉をリードしてくれます。

また、相手から値下げの要望が出た場合でも、冷静にデータをもとにした反論が可能になり、結果として好条件での成約につながりやすくなります。

自分だけで対応するよりも、経験豊富なプロに任せることで安心感と確実性を得られるのが大きなメリットです。

成功報酬型の料金体系だと損をしないから

M&A仲介業者の料金体系にはいくつかの種類がありますが、なかでも「成功報酬型」は売り手にとって非常にメリットの大きい仕組みです。

この方式では、M&Aが最終的に成約に至った場合にのみ仲介手数料が発生するため、契約が成立しなかった場合には原則として費用の支払いが不要です。

つまり、リスクを最小限に抑えたうえでM&Aに取り組めます。

特に初めてM&Aを検討する薬局経営者にとっては、失敗時の金銭的な損失を抑えられる点が安心材料となるでしょう。

さらに仲介業者にとっても、高額で成約するほど報酬が増えるため、双方にとって「高く・早く売る」インセンティブが共有されているのもポイントです。

結果としてより良い条件での譲渡につながるケースが多いのが、成功報酬型の大きな利点です。

調剤薬局のM&A事例

以下は、弊社で仲介を行ったM&A事例です。全部で2件、具体的な条件などとともに紹介します。

M&A事例1

| 地域 | 東日本地域 |

| 業種・職種 | 門前医療機関主科目 内科系 |

| 調剤基本料 | 1 |

| 後発加算 | 1 |

| 月技術料 | 200万円 |

| 月薬剤料 | 551万円 |

| 日枚数 | 41枚 |

| ドクター年齢 | 60代 |

| 在宅 | なし |

| 従業員引継ぎ | なし |

| 成約結果 | 営業権1,700万円+固定資産+医薬品在庫 |

M&A事例2

| 地域 | 東日本地域 |

| 業種・職種 | 門前医療機関主科目 内科系 |

| 調剤基本料 | 1 |

| 後発加算 | 2 |

| 月技術料 | 97万円 |

| 月薬剤料 | 242万円 |

| 日枚数 | 18枚 |

| ドクター年齢 | 50代 |

| 在宅 | あり |

| 従業員引継ぎ | あり |

| 成約結果 | 営業権50万円+固定資産+医薬品在庫 |

M&A事例についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

関連記事:調剤薬局のM&A事例10件!売却相場や最新の動向、注意点についても解説

調剤薬局M&Aはアウナラにおまかせください

アウナラは、薬局業界特化型のM&A仲介会社です。

薬歴メーカー元代表をはじめ、薬剤師や公認会計士などその道のスペシャリストで構成されたチームが、クライアントのM&Aを全力でサポートします。

料金体系は成功報酬型なので、M&Aが成功しない限り手数料はかかりません。また売却益の一部が仲介手数料になるので、売り手様は完全無料でM&Aを行えます。

アウナラは、これまでに全国のさまざまな調剤薬局M&Aを支援してきました。薬価交渉や税務支援などを含むM&Aの実績も豊富です。

アウナラでは、すべての調剤薬局経営者様にM&Aをおすすめすることはありません。「M&Aをした方が良いかどうか」から判断させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相談料は完全無料です。

まとめ

直近3回の調剤報酬改定における薬局への影響や、調剤報酬改定以外の影響などについて解説しました。

調剤報酬改定は、2年に1度実施されます。そして今後も、かかりつけ薬局を推進する改定、門前薬局や敷地内薬局には厳しい改定が続くと考えられます。

経営状況が悪化してどうしようもなくなる前に、かかりつけ薬局化やM&Aなどの対策を講じましょう。

アウナラは、薬局業界特化型のM&A仲介会社です。成功報酬型なので、売り手様は完全無料でM&Aを行えます。詳細は以下よりチェックしてみてください。