近年、調剤薬局の倒産件数は増加傾向にあります。そして今後、潰れる個人薬局は増えると予想されます。

理由は販売不振や後継者不足などさまざまです。

「個人薬局を経営しており将来性を懸念している」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

今回は、個人薬局が潰れる主な原因6つや調剤薬局経営の将来性、今後の生き残り戦略などについてまとめました。

薬局特化型M&A仲介会社の目線から、本音で分かりやすく解説します。

記事を最後までチェックすれば、なぜ潰れる調剤薬局が増えていて、どうすればそれを避けられるのかが明確になります。

潰れる個人薬局は増加傾向にある

潰れる個人薬局の数は、近年増加傾向にあります。そしてこの傾向は、今後も続くと考えられています。

ここではどのくらいの個人薬局が、どのように潰れているのかを、具体的な数値を用いて見てみましょう。

コロナ禍では過去最多の倒産を記録

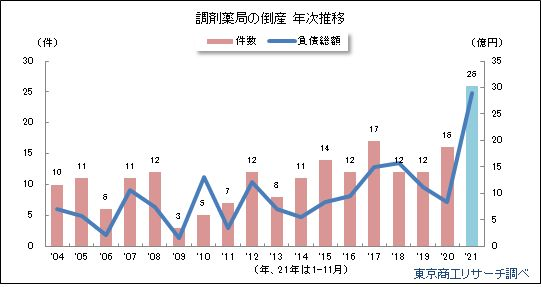

以下は、2004年から2021年11月までの調剤薬局の倒産件数をまとめたグラフです。

調剤薬局の倒産件数は緩やかな増加傾向にあり、コロナ禍で過去最多を記録しています。

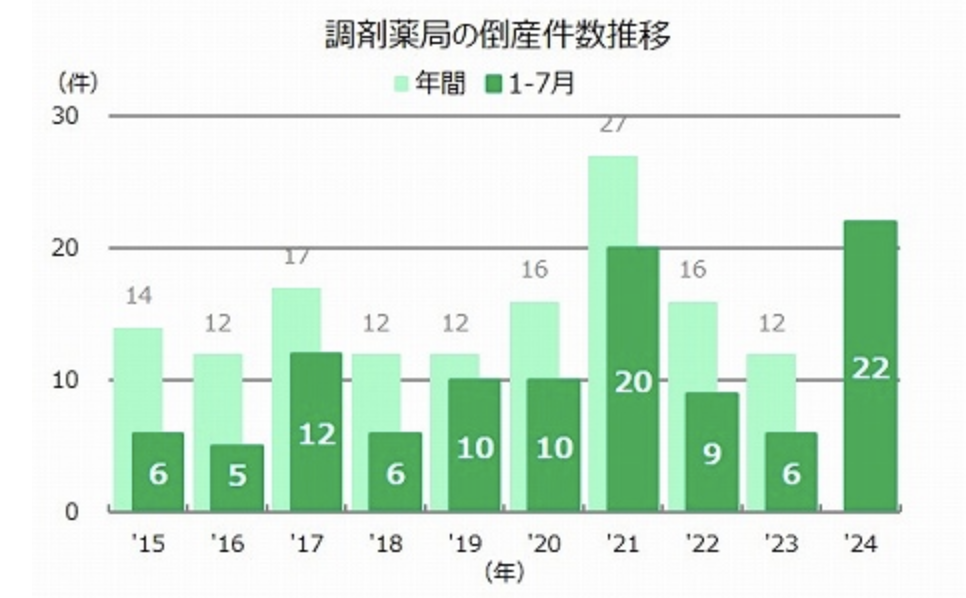

以下は、2015年から2024年7月までの調剤薬局の倒産件数をまとめたグラフです。

コロナ禍以降、倒産件数は落ち着いていたものの、2024年には、2021年を更新する過去最多のペースとなっています。

調剤薬局のなかには当然、個人薬局も含まれます。そのため潰れる個人薬局は増加傾向にあると言えるでしょう。

現在では大手によるM&Aが加速

近年では倒産のみならず、大手薬局チェーンによるM&Aで個人薬局を手放すケースも増えています。

その背景にあるのは、調剤薬局市場の競争激化や薬価改定による収益圧迫です(詳しくは後述)。

大手薬局チェーンは規模の経済を活かして、個人薬局にM&Aを持ち掛けています。

なおM&Aでは、薬局がそのまま存続します。そのため厳密には「潰れる」わけではありません。

また個人薬局経営者の高齢化による引退も、M&Aが加速する1つの要因です。経営者が個人薬局を譲るつもりがなければ、M&Aは成立しませんからね。

調剤薬局のM&A事例については、以下の記事で詳しくまとめています。

関連記事:調剤薬局のM&A事例10件!売却相場や最新の動向、注意点についても解説

親族内継承は減少傾向にある

個人薬局を譲渡する方法は、M&Aだけではありません。

親族内継承や親族外継承と言って、親族や従業員に薬局を継承する方法もあります。

親族内継承・親族外継承(内部昇格か外部招聘)・M&Aと大きく3つある個人薬局の継承方法のなかで、これまで最も割合が大きいのは親族内継承(同族承継)でした。

しかし近年、以下の理由から親族内継承は減少傾向にあります。

- 少子化による後継者不足

- 業界の先行きが厳しいため、後継者に負担をかけたくないと考える経営者の増加

- 後を継がずに自分の道を進みたいと考える子どもの増加

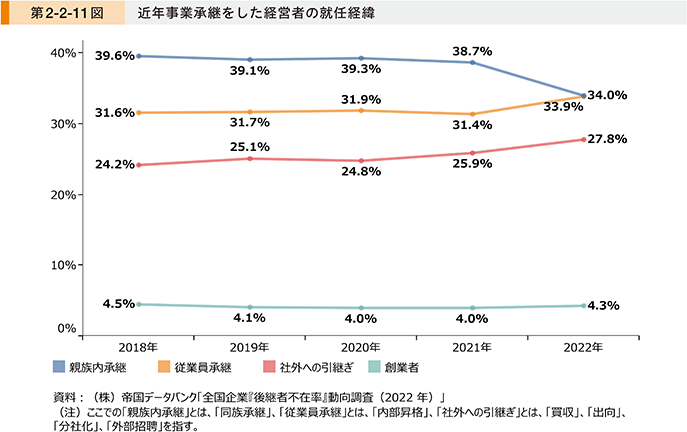

例えば以下は、事業継承をした中小企業の、経営者への就任経緯をまとめたグラフです。

社外への引継ぎ(M&Aなど)が増加傾向にあるのに対して、親族内承継は減少傾向にあります。

上記は中小企業を対象にした調査ですが、調剤薬局業界に対しても同様のことが言えるでしょう。

M&Aのみならず、親族内継承や親族外継承についても知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

関連記事:調剤薬局の事業継承を徹底解説!相場や手続き、失敗を避ける注意点を紹介

個人薬局が潰れる主な原因

個人薬局が潰れる主な原因は、以下の5つです。

- 調剤報酬額の改定

- 販売不振

- 大手調剤薬局の参入

- 他社倒産の余波

- 経営者の高齢化&後継者不足

それぞれ詳しく見てみましょう。

調剤報酬額の改定

国は2年に1回、調剤報酬額の見直しを行なっています。

超高齢化社会を原因とする医療費増加の対策として、近年の調剤報酬は減少傾向にあります。

例えば2024年の調剤報酬改定では、敷地内薬局において7種類以上の内服薬の調剤を行なった場合、薬剤料が1割減額されることとなりました。

特に技術料や薬学管理料の削減は、調剤薬局の収益性に直結します。

規模が小さい個人薬局では、この影響に耐えられるだけの余力が乏しく、経営が行き詰まるケースが少なくありません。

また国は、かかりつけ薬局を推進しています(詳しくは後述)。2024年に敷地内薬局に対して厳しい改訂が行われたのもそのためです。

そして今後も、この傾向は続くと考えられています。

すぐに廃業するほどではなくても「未来がないから」と早めに引退を選んでしまう個人薬局経営者も少なくありません。

販売不振

調剤報酬額の改定によって、利益率は低くなります。そこに販売不振が加わると、経営はさらに悪化するでしょう。

近年では、大型ドラッグストアやオンラインストアの影響で、価格競争が激化しています。そのようななか、個人薬局が競争力を保つのは容易ではありません。

さらに患者数の減少や受診控えが続くと、売上は低迷します。

また薬価が低いジェネリック医薬品の普及も、個人薬局の収益が低下する大きな要因です。

なお「販売不振」は、調剤薬局が潰れる最大の原因と言っても過言ではありません。例えば2022年における調剤薬局の倒産原因では、販売不振が約7割で最多となっています(出典:東京商工リサーチ 「調剤薬局」の倒産、コロナ禍が落ち着き減少へ 今後はオンライン化で淘汰が加速も)。

大手調剤薬局の参入

大手調剤薬局チェーンの参入も、個人薬局が潰れる1つの原因です。

また大手調剤薬局チェーンのみならず、大手コンビニエンスストアやECサイトも、調剤薬局業界に参入しています。

例えばECサイト大手のAmazonは、2024年7月に国内での薬局事業を開始しました(参考:Amazonで、薬局によるオンライン服薬指導から配達までを。「Amazonファーマシー」の提供を開始。マイナ保険証にも対応)。

大手は豊富な資金力を背景に、駅前や商業施設内など利便性の高い立地に店舗を展開し、集客力を高めています。

また在宅医療やオンライン服薬指導などのサービスも積極的に導入しており、患者の幅広いニーズに応えられる体制を整えています。

資金力に乏しい個人薬局が、大手にサービスの多様性や価格競争力で対抗するのは簡単ではありません。

特に、患者が処方箋を持ち込む際に選択肢として大手を優先する傾向が強まり、個人薬局の存在感が薄れている現状があります。

他社倒産の余波

すぐ近くにある病院や取引先の倒産は、個人薬局の経営に直接的な影響を及ぼします。

特定の医療機関や卸業者に依存している個人薬局(門前薬局)では、その取引先が倒産することで処方箋枚数の激減したり、医薬品の仕入れが困難になったりするからです。

他社倒産の影響を回避するには、複数の医療機関や卸業者との取引を確保することが重要です。

例えば門前薬局ではなくかかりつけ薬局であれば、特定の医療機関への依存度を抑えられます。

また、訪問薬剤管理やオンラインサービスを導入して新たな収益源を構築することで、外部要因に依存しない経営基盤を整えられます。

しかし前述のとおり、個人薬局が大手と同じように訪問薬剤管理やオンラインサービスを提供するのは、簡単なことではありません。

経営者の高齢化&後継者不足

個人薬局の多くは、経営者の高齢化と後継者不足に直面しています。

個人薬局の事業継承で最も多いのが、子どもへの継承です。

しかし子どもが薬剤師資格を取得していない、あるいは薬局を引き継ぐ意思がないなどの理由から、事業継続が困難になるケースが増えています。

また、設備の老朽化や地域の患者数減少といった課題に直面している場合、次世代に引き継ぐ意欲を失うことも、事業継承がうまくいかず調剤薬局が潰れてしまう1つの理由です。

このような状況では、大手企業への譲渡や第三者へのM&Aが現実的な解決策となります。

少子高齢化は今後も続くので、後継者問題は今後も深刻化するでしょう。

関連記事:調剤薬局の事業継承を徹底解説!相場や手続き、失敗を避ける注意点を紹介

調剤薬局経営の将来性は?今後はどうなる?

調剤薬局経営の将来性は、明るいとは言えません。

ここまで解説した後継者不足・規制強化・大手参入などの課題が改善されることはないからです。むしろ今後もこの傾向は強まるでしょう。

調剤薬局の経営は、少子高齢化や医療費削減政策の進展に伴い、大きな変革期を迎えています。

高齢者人口の増加により、医薬品需要は今後も一定数維持されると予測されます。

しかし薬価改定や調剤報酬削減といった政策により、収益環境は厳しくなるばかりです。

このようななかで、調剤薬局が将来に向けて安定した経営を実現するには、柔軟な変化が必要です。

個人薬局が潰れないための生き残り経営戦略

個人薬局の経営には、厳しい現実が待ち受けていると言わざるを得ません。

そのようななか、個人薬局が潰れないための生き残り戦略としては、以下の4つがあります。

- かかりつけ薬局

- 在宅訪問の推進

- 薬局DX

- M&A

1つずつ詳しく解説します。

かかりつけ薬局

個人薬局が生き残るためには「かかりつけ薬局」として地域住民の信頼を得ることが重要です。

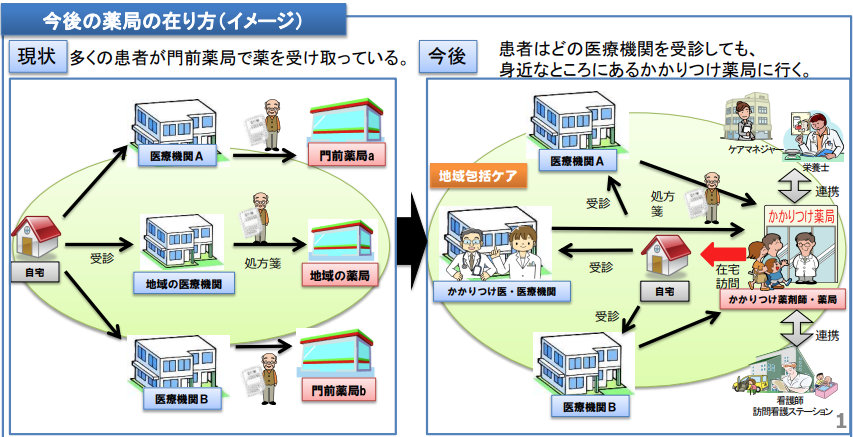

政府は今後、門前薬局を減らしてかかりつけ薬局を増やそうと考えています。これは「医薬分業を推進したい」という国策によるものです。

かかりつけ薬局を増やすため、今後も門前薬局や敷地内薬局に不利な改定が続くでしょう。

そのためかかりつけ薬局になることが、個人薬局が今後生き残るための有効な戦略であると言えます。

しかしかかりつけ薬局になるには、24時間対応と在宅対応が必須です。そのため個人薬局にとってのハードルは決して低くありません。

在宅訪問の推進

高齢化社会の進展により、在宅医療の需要は年々高まっています。

個人薬局が生き残るには、訪問薬剤管理指導を積極的に推進し、在宅医療の一端を担うことが重要です。

在宅訪問では、患者の自宅や施設を訪問し、薬剤管理や服薬指導を行います。通院が困難な患者にとって、薬剤師の訪問は医療の継続性を確保するうえで欠かせないサービスです。

在宅訪問は、地域医療への貢献につながります。前述のとおり、かかりつけ薬局になるための条件にもなっています。

しかし薬剤師の移動手段や訪問先のスケジュール管理など、運営体制を整える必要があるため、個人薬局にとって簡単ではありません。

薬局DX

DXとは?:

デジタルトランスフォーメーションの略。デジタル技術を活用して業務や組織、企業文化などを変革する取り組み。

薬局DXを行うことで、業務効率化と患者満足度の向上を同時に実現できます。

具体的には電子薬歴や在庫管理システムの導入、オンライン服薬指導の実施、患者が処方箋を事前に送付できるアプリの活用などが挙げられます。

また、データ分析を活用して地域の医療ニーズを把握することで、サービス内容の最適化が可能となるでしょう。

例えば特定の疾患に特化した相談窓口を設けたり、患者の服薬データを活用して適切な提案を行うことで、地域医療の中での役割を強化できます。

個人薬局が、資金力や労働力で大手と競争をするのは非現実的です。そこで重要になるのが、薬局DXです。

M&A

M&Aも「薬局を潰さずに残す」という意味では重要な生き残り戦略です。

M&Aでは倒産や事業継承とは異なり、売却益を得られます。引退後の活動資金に充てても良いですし、他の事業に使うこともできます。

近年、後継者問題が深刻化しているとお伝えしました。それに伴い、個人薬局のM&Aも増加しています。

M&Aであれば薬局はそのまま残り続けるので、譲渡後も地域医療に貢献できます。

個人薬局のM&Aは仲介業者の利用が欠かせない

M&Aを選択する場合、仲介業者の利用が欠かせません。理由は以下の3つです。

- 手続きが複雑だから

- 幅広い買い手にアクセスできるから

- 価格交渉のサポートを受けられるから

各項目について詳しく解説します。

手続きが複雑だから

調剤薬局のM&Aで必要となる手続きは、大きく以下の4つに分かれます。

- 調剤薬局M&A仲介業者への依頼

- 買い手候補探し

- ディール実行

- PMI

仲介業者を利用しない場合、自ら買い手を探さなければなりません。また価格の交渉も自身で行う必要があります。

そして各ステップでは、さまざまな書類の作成などが必要です。1年ほど、M&Aに向けた手続きに追われることとなるでしょう。

専門知識がない状態で無理に手続きを進めたり、なんらかの不備があったりすると、M&A自体が不成立になったり損をしたりする可能性があります。

そのため調剤薬局のM&Aには仲介業者の利用が欠かせません。

関連記事:調剤薬局の譲渡に必要な手続きとは?遡及申請やかかる期間についても解説

幅広い買い手にアクセスできるから

仲介業者は、買い手のネットワークを持っています。条件に合う買い手候補を複数提案してくれます。

一方、個人でM&Aを行う場合、買い手をすべて自力で見つけなければなりません。地域密着型の経営が多い個人薬局では、自分たちのネットワーク内で買い手を探すのが一般的です。

買い手候補は、多いに越したことはありません。なぜなら買い手候補が多ければ多いほど、比較検討ができるからです。

そのほうが、M&A後の薬局運営や従業員の雇用条件に対する不安を軽減できるでしょう。

仲介業者は、数十社以上の買い手候補が記載されたロングリストを売り手に共有します。売り手はそのなか1社を絞り込んで、交渉をします。

価格交渉のサポートを受けられるから

M&Aにおける価格交渉は、売り手と買い手の間で最も重要なステップです。

個人薬局経営者が自力で交渉を行う場合、M&Aの相場などに関する十分な知識がないと、適切な価格で譲渡できない可能性があります。

買い手側が価格を引き下げようとする場合、売り手が正当な根拠を示せなければ、不利な条件で売却することになるかもしれません。

M&A仲介業者は、業界の市場動向や過去の成約事例を基に、適正な譲渡価格を算出するサポートを行います。

また売却価格が高くなればなるほど、仲介業者の取り分も大きくなるのが一般的です。そのため仲介業者にも「できるだけ高値で売却したい」というインセンティブが働きます。

関連記事:調剤薬局の譲渡相場は?事業継承・M&Aに分けて詳しく解説

薬局特化型のM&A仲介業者がおすすめ

調剤薬局のM&Aを成功させるには、薬局業界に特化したM&A仲介業者の利用がおすすめです。

薬局特化型のM&A仲介業者は、他の業界にはない、業界ならではの手続きに精通しています。そのため手続きがスムーズに進むでしょう。

また調剤薬局に特化した買い手ネットワークを持っているので、譲渡先を効率的に見つけられます。

薬局特化型M&A仲介業者のなかでも、成果報酬型の報酬体系を採用している業者がおすすめです。

成果報酬型の場合、M&Aが成立しなければ報酬は不要です。また、報酬はM&Aの売却益の中から支払います。そのため、売り手側が金銭面で損をすることはありません。

個人薬局のM&Aはアウナラにおまかせください

アウナラは、薬局業界特化型のM&A仲介会社です。

薬歴メーカー元代表をはじめ、薬剤師や公認会計士などその道のスペシャリストで構成されたチームが、クライアントのM&Aを全力でサポートします。

料金体系は成功報酬型なので、M&Aが成功しない限り手数料はかかりません。また売却益の一部が仲介手数料になるので、売り手様は完全無料でM&Aを行えます。

アウナラは、これまでに全国のさまざまな調剤薬局M&Aを支援してきました。薬価交渉や税務支援などを含むM&Aの実績も豊富です。

アウナラでは、すべての調剤薬局経営者様にM&Aをおすすめすることはありません。「M&Aをしたほうが良いかどうか」から判断させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

相談料も完全無料です。

まとめ

個人薬局が潰れる主な原因6つや調剤薬局経営の将来性、今後の生き残り戦略などについて解説しました。

個人薬局を取り巻く環境は、決して良いとは言えません。むしろ今後は、さらに経営が難しくなると予想されます。

しかし、個人薬局を生き残らせる方法もあります。

まずはかかりつけ薬局化、在宅訪問、薬局DXなどの道を探ってみましょう。M&Aで個人薬局を手放すのも選択肢の1つです。

アウナラは、薬局業界特化型のM&A仲介会社です。成功報酬型なので、売り手様は完全無料でM&Aを行えます。詳細は以下よりチェックしてみてください。